应如何确定供应链的建设路径?不同经济参与主体如何选择建设路径?笔者认为,供应链体系建设的路径总体思路如下:积极发挥创新驱动引领,确定“企业主体、行业协同、区域集群、内外融合、全球生态”的供应链体系建设路径,逐步形成“企业驱动、行业推进、区域联动、国内整合、国际突破”的供应链体系建设推进步骤。

近几年,我国经济得到了高速发展、高速增长,但是发展的同时面临着结构性矛盾、创新缺陷、国际贸易壁垒等导致实体经济、国际贸易、居民消费等方面出现放缓趋势,必须尽快通过供应链整体管理优化来提升价值、提高服务、增加收益,通过供应链结构优化创新和商业模式变革实现转型升级,促进我国区域经济新旧动能转换和迭代发展。习近平总书记在党的十九大报告中强调指出:“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能”。国务院办公厅2017年10月印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,首次就供应链创新发展作出全面部署。围绕贯彻落实党中央、国务院部署,2017年以来,商务部先后牵头启动了“全国供应链体系建设”和“全国供应链创新与应用”两轮试点工作,供应链体系建设推进如火如荼,但是在体系建设中如何选在路径突破,成为供应链体系建设中亟待解决的重要问题。

应如何确定供应链的建设路径?不同经济参与主体如何选择建设路径?笔者认为,供应链体系建设的路径总体思路如下:积极发挥创新驱动引领,确定“企业主体、行业协同、区域集群、内外融合、全球生态”的供应链体系建设路径,逐步形成“企业驱动、行业推进、区域联动、国内整合、国际突破”的供应链体系建设推进步骤。

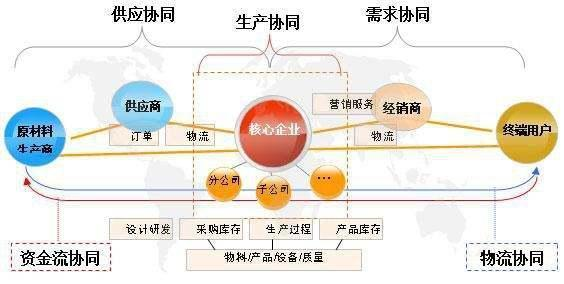

企业供应链和供应链企业是供应链体系建设的主要载体和核心构成,应该以供应链商业模式创新为核心,以供应链结构优化为重点,以供应链流程再造为手段,以供应链信息交互为依托,以物流标准化体系为支撑,以供应链金融创新为抓手,形成企业级供应链体系建设发展的创新商业模式。

图1:企业供应链体系建设结构图

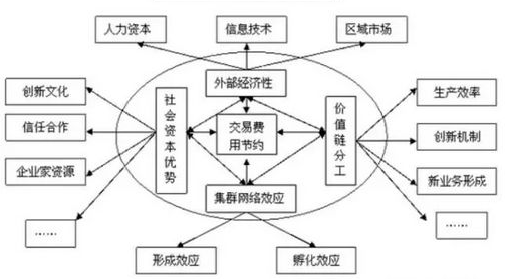

供应链的行业协同是供应链体系建设的整合工具和切入方法,以用户的需求驱动供应链发展,通过业务流程优化与供应链结构的重构实现行业性整合,通过协同化管理,系统的解决流程中各个环节的问题,延展各自的要素资源整合能力,不断提升行业供应链整体效率,通过协同效应突破解决供应链的各种约束瓶颈,为整个行业发展带来普惠价值,通过行业资源聚集逐步发展成为行业平台,最终成为产业创新生态平台。

图2:供应链行业协同结构图

供应链产业区域集群是基于多条优势供应链或者优势供应链环节构成的区域产业创新能力集合,优化了区域经济的生产要素资源配置和产业结构发展方式,带动企业主体外溢能力大大提高,使得区域经济内产生众多具备规模的供应链产业集群,推动形成若干区域性供应链产业集群中心,通过协同发展的增量效益来实现区域的经济增长,通过供应链体系的建设实现产业的跨界融合,多产业集群突破了边界,形成了区域供应链集群“区位品牌”效应,使供应链成为价值集成整合者。

图3:供应链产业区域集聚结构图

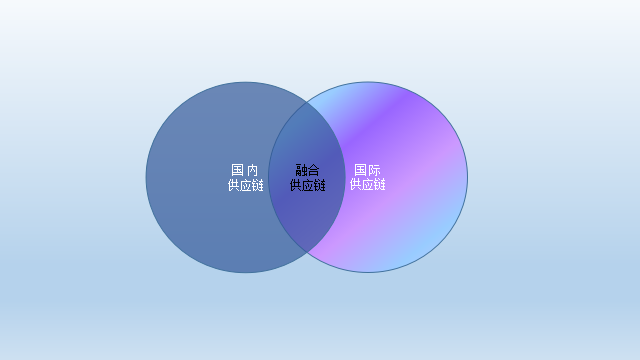

供应链体系的内外融合主要利用国际、国内两个市场、两种资源能力创建内外贸融合的双向供应链综合服务体系,打造内外贸协同的供应链网络,培育一批具有较强国际影响力的大型供应链平台。积极形成具有核心技术与核心竞争力的内贸融合供应链体系,通过创新驱动使供应链体系建设成为国内经济转型发展的新引擎、优化市场资源配置的新方法、促进内外经济发展的新动能。

图4:内外融合供应链结构图

全球供应链是在全球化竞争下实现资源配置、战略协同及服务支撑的生态平衡体系,是国家间经济安全的基础保障。实施供应链“走出去”战略,加大对供应链标杆企业境外投资的支持,培育一批经营模式、交易模式与国际接轨的供应链企业,支持供应链企业建设海外服务体系、资金结算支付体系和全球物流服务体系,支持国内供应链企业服务能力向境外延伸,提高供应链服务国际化水平,构建具有竞争优势的全球网络体系,打造具有较强国际影响力的供应链平台,提升供应链网络国际化水平。

图5:全球供应链结构示意图